第39回 「地域包括診療料」と「地域包括診療加算」について

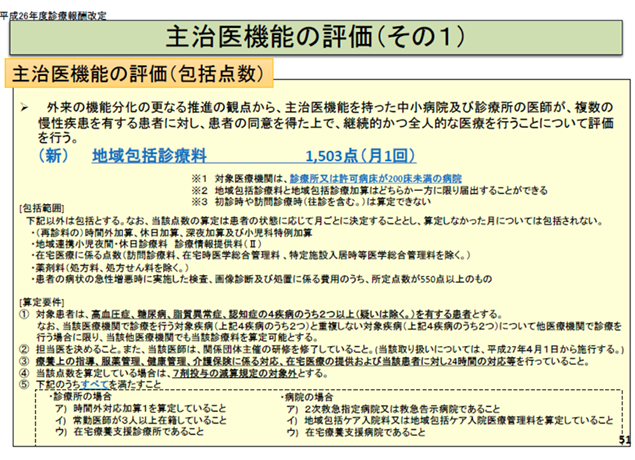

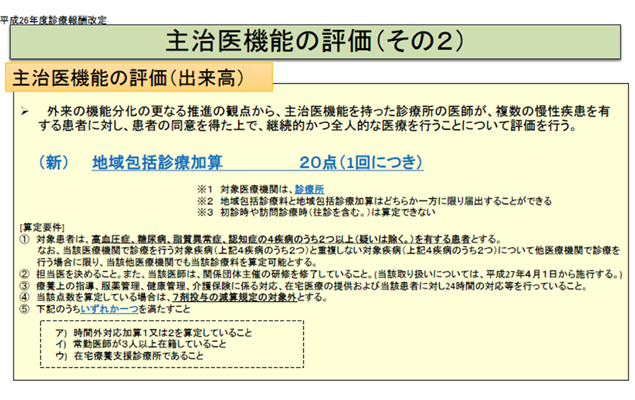

今年の4月の改正で「地域包括診療料」と「地域包括診療加算」が新設されました。

今回は、このことについて述べたいと思います。

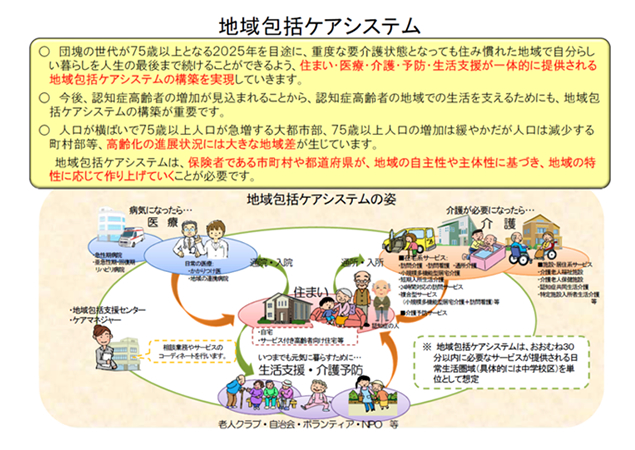

はじめに、地域包括ケアシステムについて私なりの見解をお話いたします。

国は、地域包括ケアシステムを構築させようとしていますが、このことを推進する裏には、

権限、財源を地域に移譲し 地域で、管理をしてくれというメッセージがこめられているのだろうと

思っております。

地域の自主性、主体性ということは、自由にしてかまわないがたくさん使えばそれだけ地域の負担が

増えるのだという事への警告とも受け取れます。

この中で、医療の担う役割として「かかりつけ医」「自宅で受ける医療=在宅」が

重要になってくると思われます。

国は、団塊の世代の方々が75歳以上になる2025年には、ベットが足りなくなることを承知しています。

しかし、ベットを増やすことはしないとも言っています。

そこで、かかりつけ医が包括で診療を行う「地域包括診療料」が登場したのだと思います。

在宅まではまだ早いが、いくつも疾患を持ち今後在宅移行する事が考えられる患者さんに

早くからトータル的な診療を行うことを促しているように思います。

ただし、「地域包括診療料」は、常勤医師が3人以上勤務していることなどとても高いハードルをかしています。

そのため、比較的算定しやすい「地域包括診療加算」も同時に新設されました。

こちらは、「地域包括診療料」と違いア・イ・ウのいずれか一つをクリアしておけばよいし、

算定しやすく設定しています。

この中で注目は、介護保険、服薬管理、健康管理、24時間の対応を求めていることです。

このことは、先生方に患者さんを自宅で薬局や介護関係者と一緒にサポートすることを

望んでいるように思われます。比較的お金のかからない形で、在宅医療に向かわせようとする

国の意図が透けて見えます。

今後、ますます在宅医療に向かうことが考えられます。

在宅医療、福祉事業に力を入れてきた弊社だからお手伝いできることがたくさんあると思っております。

ぜひ、開業をお考えの先生方は、弊社の開業支援事業部へお問い合わせください。

福岡でクリニックを開業するなら

私たちiSTEP(アイステップ)は、福神グループとして、地域の皆様に愛され信頼される

医院づくりを目指し、先生方と共に歩んでまいりました。

26店の調剤薬局を運営してきたノウハウと実績をもとに、開業までのサポートだけでなく、

開業後も医療サービスを提供するパートナーとして、先生方と共に地域社会に

貢献したいと考えております。

また、クリニック開業向けの豊富な物件情報を保有しています。

福岡県内でのクリニック開業をご検討されている先生方の中で、弊社ホームページを

ぜひご覧いただき、掲載されている物件にご質問やご相談等がございましたら、

どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

福神グループ 株式会社ワタナベ iSTEP

住所:〒816-0801 春日市春日原東町3-47-2

電話番号:092-588-0802

LINE公式アカウント